- 更新日:2023/07/04

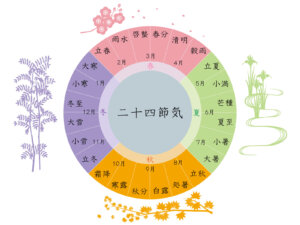

「二十四節気」は、春夏秋冬をさらに分けた、季節の変化を表したものです。

24個それぞれ簡単に見ていきましょう。

ひとことで表すと

「二十四節気」

| 季節 | 名称 | 日付 | 季節 | 名称 | 日付 |

| 春 | 立春 | 2月4日頃 | 秋 | 立秋 | 8月8日頃 |

| 雨水 | 2月19日頃 | 処暑 | 8月24日頃 | ||

| 啓蟄 | 3月6日頃 | 白露 | 9月8日頃 | ||

| 春分 | 3月21日頃 | 秋分 | 9月23日頃 | ||

| 清明 | 4月5日頃 | 寒露 | 10月9日頃 | ||

| 穀雨 | 4月20日頃 | 霜降 | 10月23日頃 | ||

| 夏 | 立夏 | 5月6日頃 | 冬 | 立冬 | 11月8日頃 |

| 小満 | 5月21日頃 | 小雪 | 11月23日頃 | ||

| 芒種 | 6月6日頃 | 大雪 | 12月7日頃 | ||

| 夏至 | 6月22日頃 | 冬至 | 12月22日頃 | ||

| 小暑 | 7月8日頃 | 小寒 | 1月6日頃 | ||

| 大暑 | 7月24日頃 | 大寒 | 1月20日頃 |

詳しい解説

二十四節気

読み方:にじゅうしせっき

1年を太陽の動きに合わせて、24に分け、

それぞれに季節の名称を与えたものです。

旧暦と季節を合わせるために名付けられました。

そのため現在、

私たちが体感する気候や季節感とは合わない時期もあります。

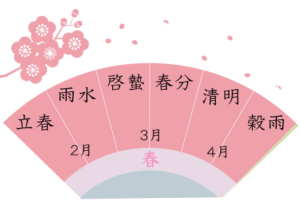

春

立春

読み方:りっしゅん

日付:2月4日頃

暦の上では、この日から春が始まります。

節分の翌日にあたり、

八十八夜や二百十日などの基準になります。

雨水

読み方:うすい

日付:2月19日頃

雪が解けて水となり、草木の芽が出始める頃という意味です。

啓蟄

読み方:けいちつ

日付:3月5日頃

この日、冬ごもりをしていた地中の虫が、

気候が暖かくなって穴から出るという意味です。

春分

読み方:しゅんぶん

日付:3月20日頃

太陽が真東から出て、真西に沈み、

昼と夜の時間が、ほぼ等しくなります。

春のお彼岸の真ん中です。

清明

読み方:せいめい

日付:4月4日頃

天地には清らかで明るい空気が満ちて、

萌え出た草木の芽がはっきりしてくる時季です。

穀雨

読み方:こくう

日付:4月20日頃

春の雨がさまざまな穀物をうるおすという意味です。

夏

立夏

読み方:りっか

日付:5月6日頃

暦上では、この日から夏です。

小満

読み方:しょうまん

日付:5月21日頃

草木が茂って、天地に満ちるという意味です。

芒種

読み方:ぼうしゅ

日付:6月6日頃

イネや麦など、芒(のぎ)がある穀物をまくという意味です。

梅雨に入る頃にあたり、昔、田植えはこの頃に行われました。

夏至

読み方:げし

日付:6月22日頃

北半球では、一年中で最も昼が長く、夜が短くなります。

小暑

読み方:しょうしょ

日付:7月8日頃

この日から暑さが募ってきます。

大暑

読み方:たいしょ

日付:7月24日頃

一年中で最も暑さが厳しい時季です。

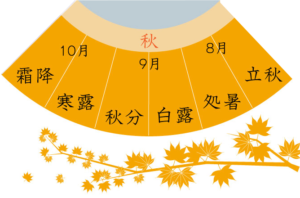

秋

立秋

読み方:りっしゅう

日付:8月8日頃

暦の上では、この日から秋です。

この日以降の暑さを、残暑 といいます。

処暑

読み方:しょしょ

日付:8月24日頃

ようやく暑さがおさまる時季という意味です。

白露

読み方:はくろ

日付:9月8日頃

草木の露も白く見え、秋らしい気配が加わります。

夏から秋へと移り変わる時季です。

秋分

読み方:しゅうぶん

日付:9月23日頃

太陽が真東から出て、真西に沈み、

昼と夜の時間がほぼ等しくなります。

秋のお彼岸の真ん中です。

寒露

読み方:かんろ

日付:10月9日頃

草木の露が、ことさら冷たく感じられるようになります。

北国では、初氷が張る頃です。

霜降

読み方:そうこう

日付:10月23日頃

朝と夕方の気温が下がり、霜が降り始める時季です。

冬

立冬

読み方:りっとう

日付:11月8日頃

暦の上では、この日から冬です。

小雪

読み方:しょうせつ

日付:11月23日頃

寒い風が吹き始め、山地には雪がちらつくようになります。

大雪

読み方:たいせつ

日付:12月7日頃

北風が強く吹き、平地にも雪の降る時期です。

冬至

読み方:とうじ

日付:12月22日頃

北半球では、一年中で最も昼が短く、夜が長くなります。

小寒

読み方:しょうかん

日付:1月6日頃

この日から、寒さが募ってきます。

また小寒から節分までの30日間を、「寒の内」といいます。

大寒

読み方:だいかん

日付:1月20日頃

一年で最も寒さが厳しい時季です。